노인 10% 치매…‘생활 속 돌봄’ 구축하자

2019-03-10

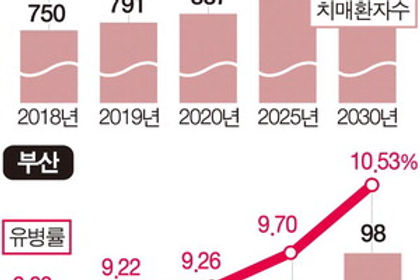

우리나라 치매 인구는 75만 명, 만 65세 이상 노인 10명 중 1명이 치매를 앓는다. 10일 중앙치매센터 자료를 보면 치매 환자 수는 2020년 83만7000명, 2030년 136만8000명 등 갈수록 급증할 전망이다. ‘고령사회’를 넘어 ‘치매사회’가 성큼 다가온 것이다.

치매 환자를 둔 가족의 고통과 돌봄 비용 부담이 사회문제화되자 문재인 정부는 ‘치매 국가책임제’를 2017년 9월 시작했다. 2008년 ‘치매와의 전쟁’ 선포와 노인장기요양보험 도입 이후 지지부진했던 치매 관련 정책의 대전환이라는 평가를 받는다. 요양원이나 요양병원 등 시설 중심의 격리·치료에서 탈피해 지역사회 돌봄(커뮤니티 케어·Community Care)의 관점에서 치매를 관리하는 데 정책 목표를 둔다는 점이 혁신적이다. 사회로부터 분리되지 않고, 자신이 사는 거주지에서 가족과 지역사회의 돌봄을 받으며, ‘삶의 존엄성’을 누리면서 생의 마지막을 보낼 수 있도록 돕는 데 방향을 둔다는 내용이다. 유럽 일본 등 선진국이 수십 년 전 도입한 커뮤니티 케어에 우리도 첫발을 뗀 셈이다.시행 1년 반 만에 거둔 성과가 많다. 지역별 치매 맞춤 관리의 전진기지 격인 치매안심센터의 개소가 대표적이다. 2700억 원이 투입돼 2017년 12월 전국에 256개 보건소 단위로 생겼고, 부산은 16개 구·군에 개소했다. 치매 등급이 확대·세분화되면서 수혜자도 늘어났다. 종전까지는 5등급까지만 운영되다 ‘인지지원등급’이라는 경증치매 등급이 추가돼 더 많은 노인이 큰 부담 없이 장기요양기관을 이용할 수 있게 됐다. 국민건강보험공단의 자료를 보면 지난 1월 기준 등급인정자가 67만7325명인데, 이 중 1만1802명이 새로 생겨난 인지지원등급으로 판정받았다. 치매 국가책임제 시행 전 ‘치매 등급 인정자’ 상승률은 매년 12% 정도인데, 시행 이후 등급 확대에 따라 14%로 늘었다. 또한 지난해 8월부터 장기요양기관 이용자의 본인부담금이 줄었다.

하지만 아직도 갈 길은 멀다. 치매안심센터는 조직 정비조차 제대로 못한 상태다. 부산 16개 구·군 중 10곳은 정식 개소했으나, 6곳은 공간을 확보하지 못해 보건소 건물에 더부살이 중이다. 인력 역시 치매안심센터 16곳 모두 보건복지부 정원 기준의 절반 수준을 확보한 데 그친다. 인지 기능을 강화하는 프로그램은 질이 떨어진다는 비판을 받는다.

커뮤니티 케어의 핵심 공간인 주야간보호시설(데이케어센터) 같은 노인돌봄시설은 태부족이다. 부산시에 따르면 올해 1월 기준 부산 노인주야간보호시설은 140여 곳뿐이다. 어린이 돌봄·교육시설이 2300여 개소인 것에 크게 대비된다. 커뮤니티 케어를 위해서는 인프라 확대를 기반으로 ‘치매 친화적 사회’를 만들어야 한다고 전문가는 조언한다. 부산가톨릭대 한정원(노인복지학과) 교수는 “돌봄시설을 늘려 요양원이나 요양병원에 가는 시기를 늦춰야 한다”며 “치매를 질병이 아닌 나이 듦의 한 현상으로 받아들이는 사회적 인식 전환도 필요하다”고 말했다. 이선정 기자 sjlee@kookje.co.kr

▶[국제신문 공식 페이스북] [국제신문 인스타그램]